特集/Pickup

この記事では、爪切りが必要なタイミングや家庭でできる爪切りのコツ、オススメ商品などを紹介します。爪切りを嫌がる犬への対応方法も解説しますので、ぜひご確認ください。(最終更新日2025年4月23日)

監修

静岡県島田市向谷3-918-9

北里大学獣医学部獣医学科卒業。専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー非常勤講師、日本ペットマッサージ協会とペット薬膳国際協会の講師を務める。東日本大震災における被災動物レスキュー活動などにも参加。一般的な西洋医療のほか、鍼灸治療や漢方、ペットマッサージなどを通して動物の健康に取り組む。

1犬の爪は定期的なお手入れが必要

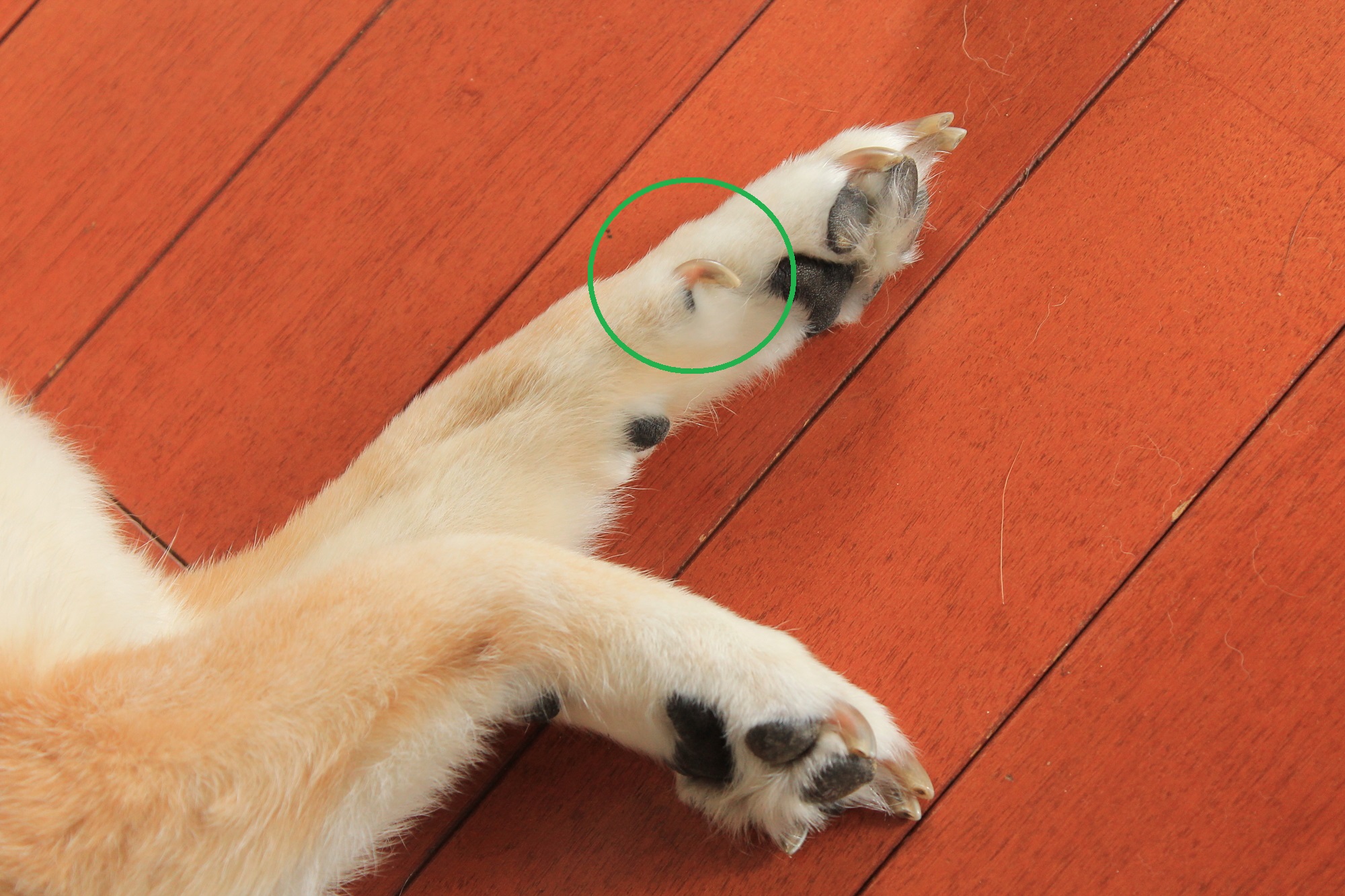

お散歩の回数や普段歩いている環境などによって違いはありますが、犬は月に1~2回程度、爪のお手入れを行う必要があります。爪のお手入れを行う際、狼爪(ろうそう)を見落とさないようにしましょう。

狼爪とは、人でいう親指にあたるもので、普段使う事はありません。生まれつきない子や、生まれてすぐ切除される子もいます。

伸びすぎると巻き爪や折れてしまうことがあるため、狼爪がある子は他の爪と合わせて必ず切ってあげてください。

■犬の狼爪(ろうそう)

犬に爪切りが必要な理由

犬は爪が伸びすぎると、爪が割れたり肉球に食い込んだり根元から折れたりする可能性があるため、定期的な爪切りが必要です。その他、爪が伸びたままだと肉球が地面にしっかり接地せず、スムーズな歩行の妨げや骨や関節の負担になってしまうケースもあります。

爪切りが必要なタイミングの目安

通常犬の爪は外で歩いたり、走ったりすることで地面と擦れ少しずつ削られていきます。しかし、運動量が少ない犬やシニア犬は、歩く時間が短く爪が削られにくいため、伸びやすい傾向にあります。普段から爪の状態を確認し、伸びすぎる前にケアしましょう。

<犬の爪切りのタイミング>

●犬の爪が床にあたってカシャカシャ鳴る

●犬が歩きにくそうにしている

●爪が絨毯に引っかかることがある

●爪が肉球に食い込みそうになっている

●犬の歩き方が変わった

●犬の折れた爪が床に落ちていた

●犬が脚をよく舐めている

爪切りの頻度

犬種を問わず、爪切りの頻度は月1回以上が理想です。

室内で過ごす時間が多い犬や、爪がよく伸びる犬は2週間に1回など、愛犬のペースに合わせてケアしてあげましょう。

爪切りが苦手な犬は1度にすべての爪を切ろうとせず、「1日1本だけ」「今日は前足」など、少しずつでも問題ありません。

無理にやろうとすると爪切りに苦手意識を覚えるだけでなく、飼い主さんとの信頼関係にも影響があるので注意が必要です。

2犬の爪切りに必要なアイテム

犬の爪を切る際は、犬用爪切りを使うことが鉄則です。犬用でない爪切りで無理に切ろうとすると、上手く切れずに爪が割れたり、二枚爪になったりする可能性があります。

犬用爪切りには、ハサミタイプやニッパータイプなど、さまざまな種類があります。扱いやすく愛犬に合ったものを選びましょう。

爪切りの後は、ヤスリでなめらかに整えてあげるのもオススメです。爪切りが苦手でもヤスリで優しく削るだけならできることもあります。万が一深爪して出血してしまった場合に備え、ティッシュペーパーやガーゼ、止血剤を用意しておくと安心です。

爪切り後はたくさん褒めて、ご褒美としておやつもあげられると良いでしょう。

おすすめ商品

-

セルフトリマー スパッと素早く切れる 犬用爪切り世界三大刃物産地"岐阜県関市"の職人が手作業で1本ずつ丁寧に仕上げた爪切り。犬の爪を考えて作られているので、力が伝わりやすく安定してカットできます。

セルフトリマー スパッと素早く切れる 犬用爪切り世界三大刃物産地"岐阜県関市"の職人が手作業で1本ずつ丁寧に仕上げた爪切り。犬の爪を考えて作られているので、力が伝わりやすく安定してカットできます。 -

セルフトリマー コードレスバリカン スモール ネイルケア 2Wayバリカン・ネイルケア、ヘッドを変えることで1台2役。ネイルケアは高速回転する砥石に爪を当てるだけでキレイに削れます。愛犬の爪に合わせて選べる削り幅3タイプ。

セルフトリマー コードレスバリカン スモール ネイルケア 2Wayバリカン・ネイルケア、ヘッドを変えることで1台2役。ネイルケアは高速回転する砥石に爪を当てるだけでキレイに削れます。愛犬の爪に合わせて選べる削り幅3タイプ。 -

FIXCARE 爪が飛び散らないカバー付 ネイルスライドカッター犬の爪に合わせた丸い刃に差し込んで爪を切るから、カット位置が確認しやすく、爪割れしにくい爪切り。

FIXCARE 爪が飛び散らないカバー付 ネイルスライドカッター犬の爪に合わせた丸い刃に差し込んで爪を切るから、カット位置が確認しやすく、爪割れしにくい爪切り。

嬉しい爪の飛び散り防止カバー付。

3犬の爪切りの流れ

犬の爪切りの流れは4ステップです。事前に爪切りの流れを把握して、愛犬が落ち着いているタイミングで取り組みましょう。

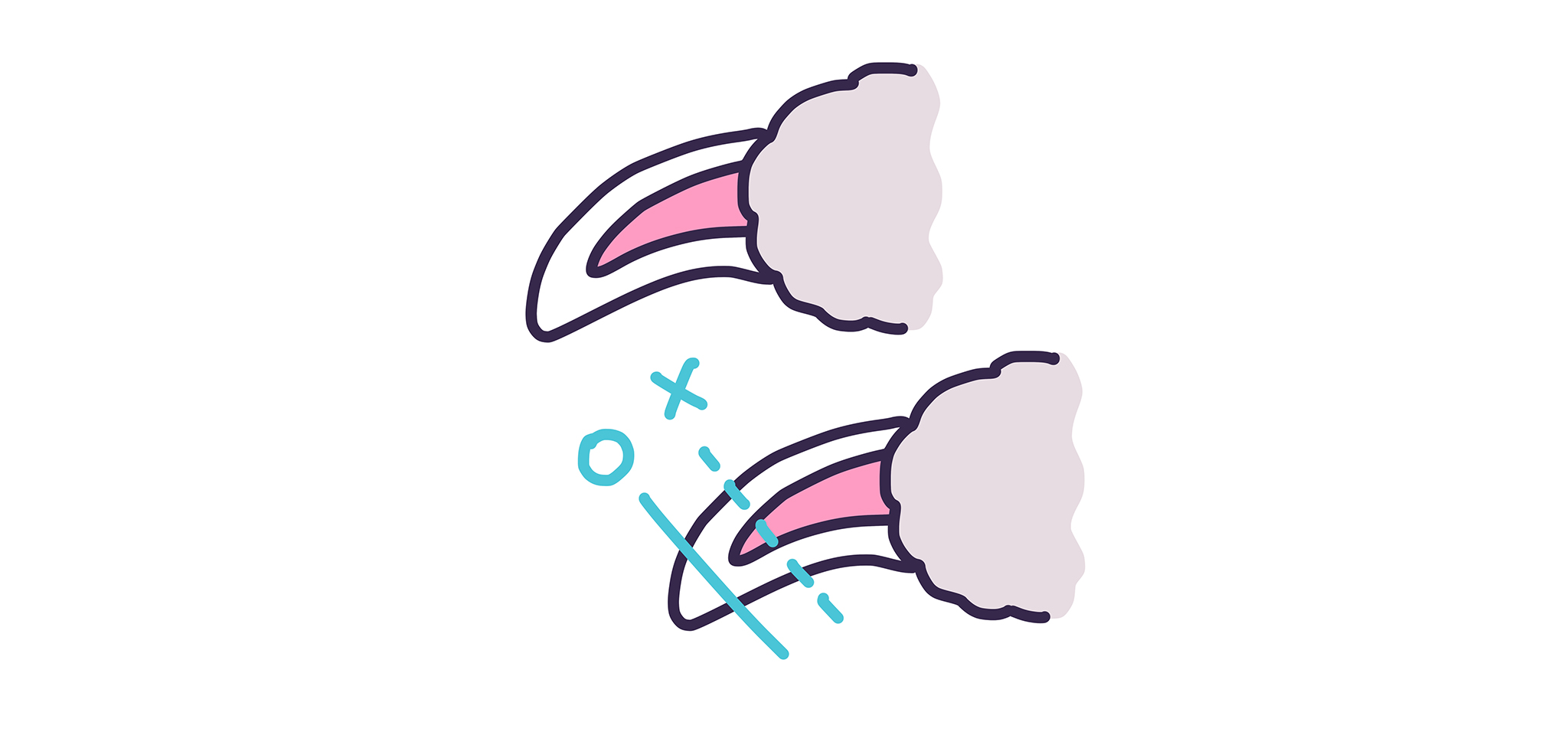

1.切る爪を確認し、血管の位置をチェックする

犬の爪を確認し、血管の位置をチェックします。白い爪は光に透かすと血管の位置が見えますが、黒い爪は見えません。そのため少しずつカットし、切りすぎないように注意しましょう。

■犬の爪の血管イメージ

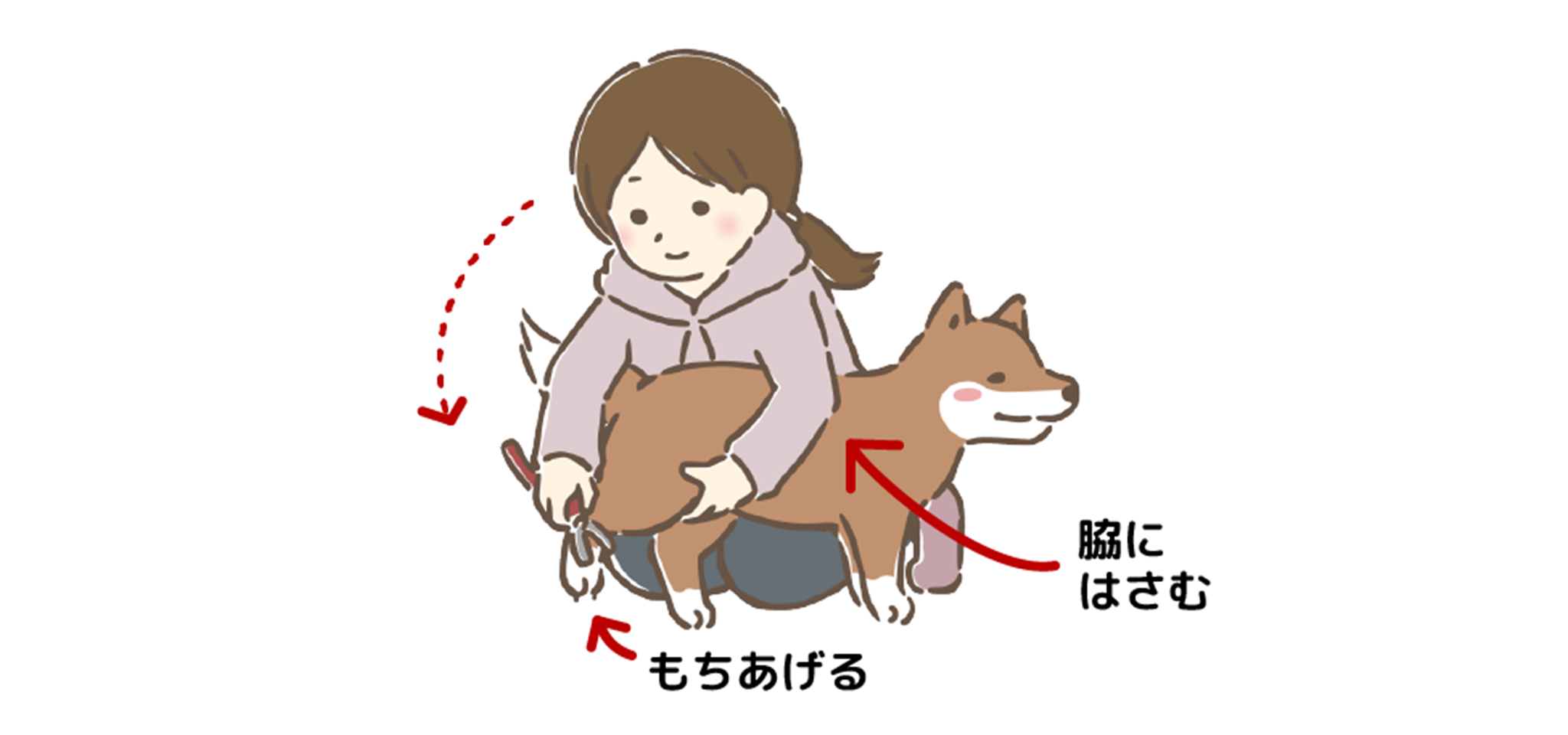

2.優しく保定し、脚を持つ

飼い主さんが愛犬を保定し、脚を上げさせます。犬は後ろ脚より前脚の方が怖がりやすいので、後ろ脚から始めましょう。いきなり脚を掴むとビックリしてしまうので、お尻の方からやさしく撫でて自分の身体に愛犬を引き寄せ、爪切りを持つ手と反対側の脇で抱え込みましょう。

人手があるときは、犬を保定する人と爪を切る人を分けて行うと安心です。

3.爪を1本ずつ切る

1で確認した爪を犬用の爪切りで切ります。まずは肉球の根元を軽く押さえ、爪を出しましょう。爪の真ん中に通っている血管に触れないよう、血管の先端から2mm程度のところまで、何度かに分けて少しずつ切ります。

4.たくさん褒めてご褒美をあげる

上手に爪が切れたら愛犬をたくさん褒めてご褒美をあげましょう。そうすることで、「爪切りを頑張れば良いことがある」というイメージが定着し、爪切りがしやすくなります。

爪切りが苦手な犬は、爪を1本切るごとにご褒美をあげるのもオススメ。爪切りが嫌にならない工夫をしてあげることが大切です。

おすすめ商品

4犬の爪切りのポイント

ここでは、犬の爪切りのポイントを4つご紹介します。爪切りする際に、ぜひ参考にしてください。

犬の爪は肉球と同じくらいの高さに切る

犬の足元を横から見たとき、爪が肉球の面の延長線上からはみ出ている部分をカットの目安としましょう。血管まで切らないよう少しずつ爪を切り、爪の断面がしっとりしてきたら血管や神経が近いサインです。

また、爪が黒い犬の場合は、血管に触れないように少しずつ切るのがポイントです。

犬にとって爪切りが怖いものではないと認識させる

犬にとって急に足を握られるのは怖いことです。そのため、足先や爪に触られることに慣れさせましょう。犬が足先を触られることに抵抗がなくなったら、少しずつ爪切りにも慣れさていきます。

爪を切る際は、首や背中など愛犬が触れられて嬉しいところからやさしく撫でて、リラックスした状態で始めるのがオススメです。嫌がる場合は無理に行わず、時間を空けてからトライしてください。

慣れるまでは1回で全部の爪を切ろうとせず、少しずつ行うことで愛犬も飼い主も負担が少なくなります。

おうちでの爪切りが難しい場合はプロに任せるのがオススメ

どうしても愛犬が爪切りを嫌がる場合は、動物病院やグルーミングサロンなど、プロに任せましょう。愛犬と飼い主の信頼関係を優先し、無理にはしないようにしましょう。

飼い主が爪切りに対して不安があると、愛犬にもその不安が伝わってしまいます。無理をせずプロに任せしましょう。

血が出てしまったらすぐに止血する

犬の爪には血が通っているため、爪を深く切ってしまうと出血することがあります。その際は清潔なティッシュペーパーやガーゼなどで爪を覆い、横からつまむように数分間おさえて止血を行いましょう。止血剤がある場合は、爪の断面に直接つけましょう。出血が止まらない場合は、動物病院を受診してください。

5愛犬の爪を適切にケアし快適な生活を送ろう

愛犬が快適に過ごすためには爪切りは必須です。爪切りは愛犬の様子をしっかり見て、無理のない範囲で行いましょう。不安な場合は動物病院やトリマーさんにお任せしましょう。

6

獣医師さんに聞いてみた!よくある質問

犬の爪切りQ&A

- 犬に爪切りは必要ですか?

-

お散歩の回数や普段歩いている環境によって差はありますが、月に1~2回の爪切りが必要です。

爪が伸びすぎると、爪が割れたり折れたりするほか、歩行の妨げになることがあります。

- 犬の爪を切るときのコツを教えてください。

-

爪切りは必ず犬用のものを選びましょう。脚をやさしく保定し、血管の位置を確認したうえで、出血しないように少しずつカットしましょう。上手に爪が切れたらたくさん褒めてあげて、ご褒美もあげましょう。必ず犬用の爪切り使用し、扱いやすく愛犬に合ったものを選んでください。

- 愛犬は爪切りを嫌がりますがどうすればいいですか?

-

普段から足先や爪を触られることに慣れさせることから始めましょう。爪を切る際は、やさしく体をなでてリラックスさせてから行うほか、一度に全部の爪を切ろうとはせず、日を分けて少しずつ切るなどの工夫をしてください。